Una de las discusiones filosóficas más constantes en la historia del arte ha sido la valoración de la disciplina por encima del talento innato. A lo largo de los tiempos, este debate ha evolucionado reflejando los cambios culturales y filosóficos de cada época: desde la concepción del artista como un mero artesano hasta su exaltación como genio romántico, estas perspectivas han configurado una tensión entre el valor del don natural y el del perfeccionamiento de la técnica.

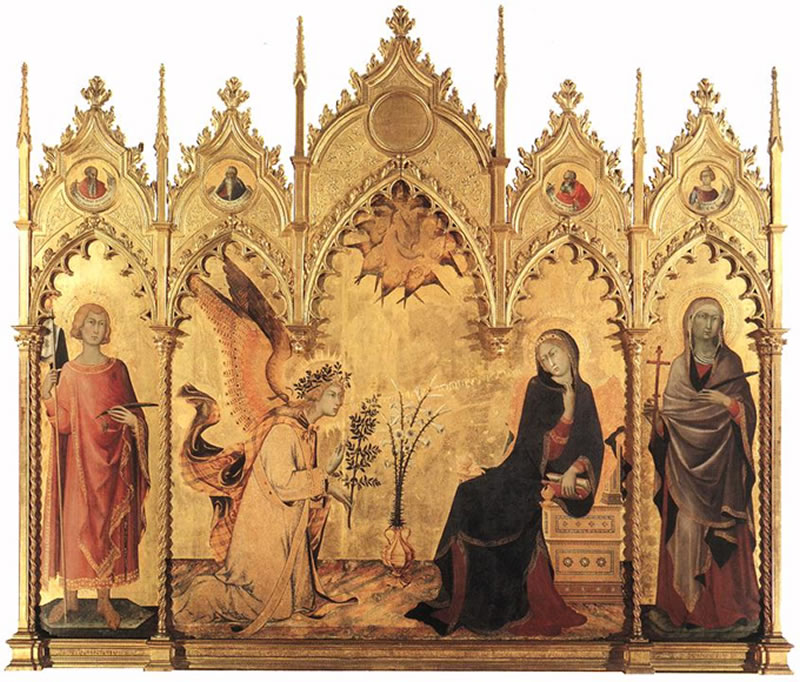

En la época clásica, el arte se entendía como una habilidad que se aprendía y perfeccionaba mediante la disciplina y el estudio. Aunque el talento era un factor importante, se valoraba más el dominio de la técnica que un “don” místico. En la Edad Media esta visión persistió, pues el arte tenía un carácter orientado hacia lo religioso y los artistas eran considerados artesanos al servicio del mecenazgo. Así, la repetición de técnicas, la disciplina y la adhesión a las normas eclesiásticas marcaron el arte medieval, donde el valor residía en la obra y en su capacidad para transmitir un mensaje divino.

En contraste, con la llegada del Renacimiento la figura del artista se transformó. Pintores como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel fueron elevados a la categoría de “genios”, y se asumía que eran individuos tocados con un talento divino. En esta época empezó a marcarse una diferencia clara entre artesano y artista: el primero seguía reglas y técnicas; el segundo, en cambio, se permitía romperlas. No obstante, incluso para los grandes genios la disciplina era esencial: el talento innato coexistía con el trabajo riguroso.Fortalece tu motivación creativa

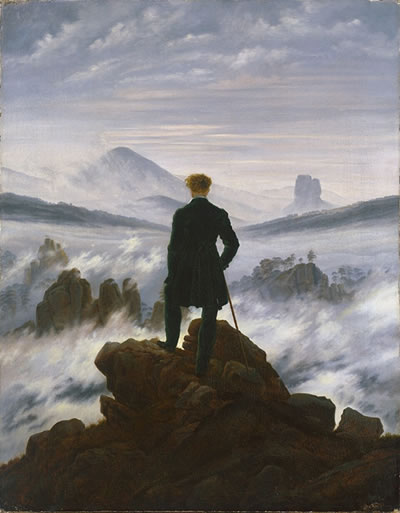

Más adelante, con el Romanticismo, la idea del genio se radicalizó: el artista romántico fue concebido como un ser atormentado cuya creatividad brotaba de sus emociones. El talento se percibía como una fuerza irracional que desestimaba la disciplina en favor de la expresión visceral. Con la irrupción de las vanguardias artísticas del siglo XX, las concepciones de habilidad y talento volvieron a cuestionarse: se puso en duda que la técnica fuera indispensable, privilegiando la idea que sustentaba la obra —como sucede en el arte conceptual—, y la disciplina se redefinió como una exploración constante de ideas y de la transgresión de normas. Finalmente, en el posmodernismo se dejó de lado la oposición entre talento y disciplina, al enfocar el arte en la recontextualización y la crítica cultural.

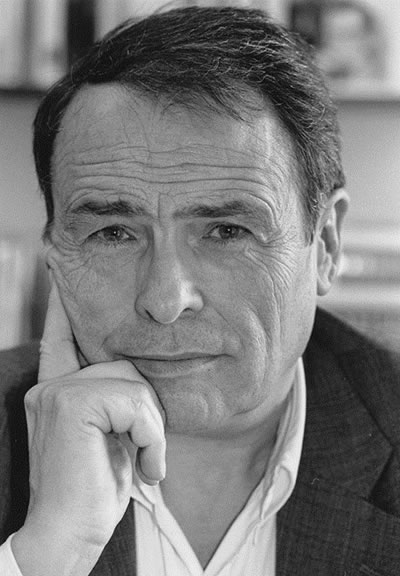

En la actualidad, un artista puede dominar la técnica y trabajar sin cesar en su oficio, pero si carece de otros elementos, el camino hacia el reconocimiento puede convertirse en frustración. Y aquí entra en escena el sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002), quien en sus trabajos señaló que el éxito no se basaba solo en la genialidad individual, sino en la acumulación de “capitales” que otorgan una ventaja competitiva en el campo artístico. Esta perspectiva contrasta con el ideal romántico, pues pone al descubierto las estructuras sociales y económicas que influyen en la recepción de las obras. Gracias a Bourdieu, podemos comprender por qué algunos artistas con pocas capacidades prosperan, mientras que otros más talentosos permanecen en la sombra.

Los capitales que Bourdieu identifica son el capital cultural, el capital social, el capital económico y el capital simbólico. El primero consiste en el conocimiento y la familiaridad con normas, lenguajes y tradiciones artísticas. Implica conocer la historia, las corrientes estéticas y los discursos que circulan en los círculos de élite. Un artista que crece en un entorno interesado en el arte parte con ventaja, aunque también es posible adquirir este capital mediante la educación formal o el estudio autodidacta, y hoy cualquier persona puede acceder a obras canónicas y contextos artísticos gracias a los museos virtuales y a las plataformas digitales.

El capital social, por su parte, se refiere a las redes de contactos y de relaciones que permiten al artista avanzar en su carrera. Conocer a colegas, galeristas, curadores, compradores, coleccionistas, directores de instituciones y críticos abre puertas a exposiciones, residencias y colaboraciones. La ausencia de este capital es un obstáculo serio para los artistas emergentes, aunque puede compensarse con estrategias de proactividad como la creación de comunidades en línea y el uso consciente de redes sociales para establecer vínculos.

En cuanto al capital económico, incluye los recursos financieros y materiales con que cuenta el artista para invertir en materiales, estudios, talleres y participación en ferias o exposiciones. Este es un obstáculo importante para quienes provienen de entornos con menos recursos; sin embargo, el micromecenazgo y las plataformas digitales de financiamiento colectivo o de venta directa han abierto nuevas posibilidades, al democratizar el apoyo económico a proyectos artísticos y reconfigurar la forma en que los artistas sostienen su práctica.

Bourdieu también reconocía la existencia del capital simbólico, que surge de la interacción de los tres anteriores y corresponde al reconocimiento y la reputación que un artista acumula a lo largo de su trayectoria. No se compra, no se hereda ni se improvisa: se obtiene con legitimidad, a través de hechos concretos que son valorados por instituciones, críticos y la opinión pública. Este capital es algo casi indispensable para lograr reconocimiento en el mundo del arte.

Estos cuatro capitales se potencian unos a otros. Un aspirante a artista que cuenta con recursos (capital económico) para estudiar en una academia prestigiosa (capital cultural) y cuya familia conoce a directores de instituciones culturales (capital social) tiene una ventaja clara sobre uno que no tiene ninguno de las tres. La acumulación de un capital facilita el acceso a los demás: el social abre puertas al cultural, y ambos pueden conducir al simbólico, que a su vez refuerza el económico. Esta interconexión explica la relevancia de la teoría de Bourdieu.

Como en los demás campos de la vida, no todos los artistas inician su camino con las mismas oportunidades, y Bourdieu nos recuerda que el campo artístico es un espacio de lucha en el que numerosos artistas se disputan los recursos. Si eres artista o tienes la intención de incursionar en el mundo del arte, comprender esta dinámica es el primer paso para navegarla y, en un momento dado, alcanzar visibilidad y reconocimiento en ella.